ALL-EMA : première comparaison dans le temps de la biodiversité dans le paysage agricole

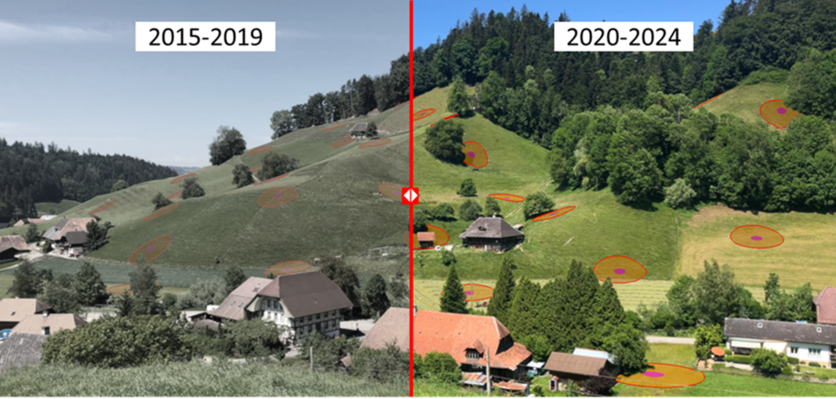

Depuis 2015, Agroscope mesure la biodiversité dans le paysage agricole suisse. Les deux premiers cycles quinquennaux de collecte des données sont désormais terminés et montrent que si la situation en matière de biodiversité est certes restée stable, ils indiquent aussi une évolution positive ou négative pour certains indicateurs ou zones. Les améliorations les plus marquées sont celles dans les surfaces de promotion de la biodiversité (SPB).

Source : Agroscope

Depuis 2015, Agroscope gère le programme de monitoring « Arten und Lebensräume Landwirtschaft – Espèces et milieux agricoles » (ALL-EMA ; www.allema.ch), sur mandat de l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). L’objectif est d’observer les changements, d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place et de répondre aux questions de la recherche grâce au recensement systématique et régulier de l’état et de l’évolution de la biodiversité dans le paysage agricole.

Il analyse à cet effet la diversité des végétaux, des papillons diurnes, des oiseaux nicheurs et de leurs habitats. Agroscope relève les données dans 170 carrés d’étude de 1 km2, en analysant chaque année un cinquième de leur surface. Ces carrés sont représentatifs de toutes les zones agricoles et régions géographiques du pays. La totalité des données issues du deuxième cycle de prélèvement (2020–2024) ont été analysées et comparées à celles du premier cycle (2015–2019). Des données ALL-EMA supplémentaires sur la biodiversité dans les SPB ont en outre permis d’évaluer spécifiquement les effets des mesures de promotion de la biodiversité.

Biodiversité stable entre les deux recensements, mais gros déficit par rapport aux années 1900

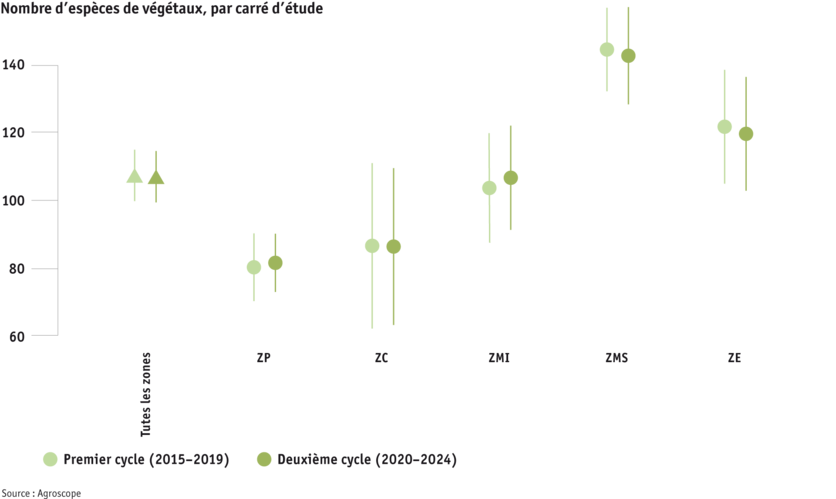

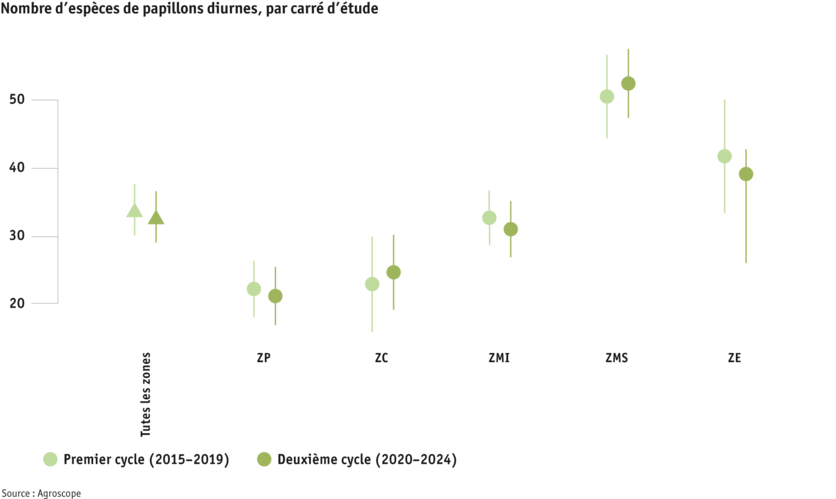

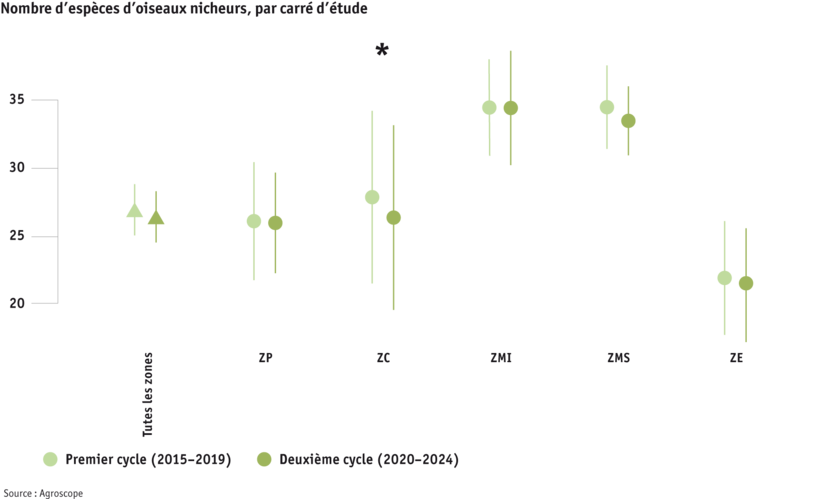

Les deux cycles de collecte des données montrent que c’est dans les régions en altitude qu’on trouve la plus grande diversité de végétaux, de papillons diurnes et d’oiseaux nicheurs. La seule exception concerne la diversité des oiseaux nicheurs en zone d’estivage : c’est là qu’elle était au plus bas (voir fig. 1a, b, c). Ce schéma général est surtout le reflet de l’intensité des pratiques d’exploitation, qui diminue avec l’altitude. La plus faible diversité des espèces d’oiseaux nicheurs dans les régions d’estivage est, quant à elle, due au manque de structures boisées et aux conditions climatiques plus rudes dans ces zones.

L’impact de l’intensité d’exploitation des terres sur la biodiversité peut être analysé à l’aide de données historiques : une comparaison des données prélevées dans les années 1900, une époque où les cultures étaient beaucoup plus extensives qu’aujourd’hui, montre que la diversité des espèces végétales était alors plus élevée et plus équilibrée entre les différentes altitudes. La biodiversité était même deux fois plus élevée dans les régions de basse altitude qu’aujourd’hui.

Au niveau national, aucune modification n’a été constatée dans la diversité générale des végétaux, des papillons diurnes et des oiseaux nicheurs entre les deux cycles d’études ALL-EMA (fig. 1a, b et c). Même si cette stabilité peut être interprétée comme un signe positif, au vu du recul de la biodiversité enregistré jusqu’alors, la biodiversité reste néanmoins toujours très faible.

Une analyse poussée et différenciée a toutefois mis en avant des changements négatifs. Ainsi, des espèces d’oiseaux nicheurs menacées ont été observées beaucoup plus rarement lors du deuxième cycle ALL-EMA. Cette constatation laisse supposer que les espèces menacées le sont toujours plus, et que les mesures actuelles ne suffisent pas à stopper leur disparition progressive du paysage agricole.

Figures 1a, b et c : Nombre d’espèces de végétaux, de papillons diurnes et d’oiseaux nicheurs dans le paysage agricole, par carré d’étude. Moyenne ± 95 % d’intervalle de confiance. ZP : zone de plaine, ZC : zone des collines, ZMI : zone de montagne inférieure (zones de montagne I et II), ZMS : zone de montagne supérieure (zones de montagne III et IV), ZE : zone d’estivage. ▪ P < 0,1 ; * P < 0,05.

Identification de changements au sein des communautés végétales

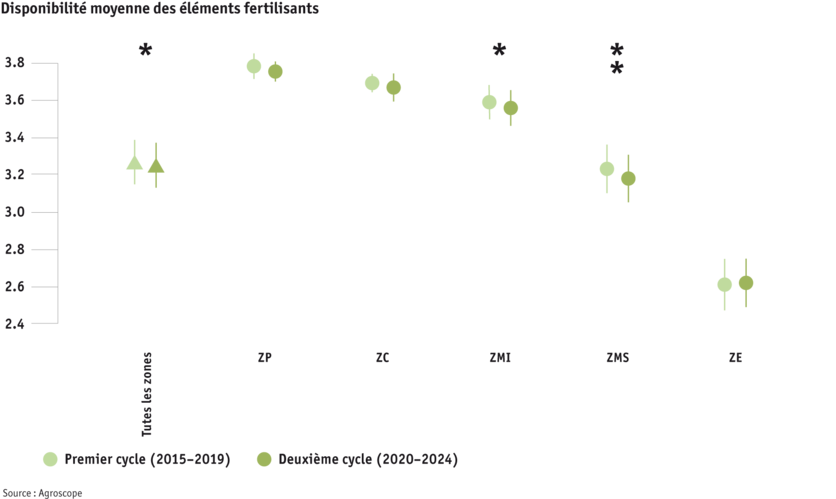

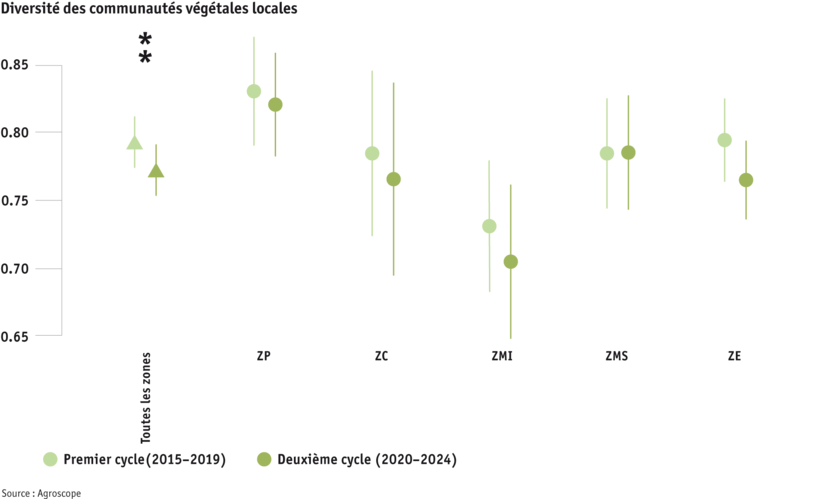

Les communautés végétales sont de bons indicateurs des conditions de croissance en présence. La disponibilité des éléments fertilisants, qui peut être estimée à l’aide des communautés végétales, était généralement plus élevée en basse altitude (fig. 2). Elle a aussi reculé entre les deux cycles de collecte des données (voir fig. 2), ce qui est une bonne chose pour l’amélioration à long terme de la diversité des espèces végétales. Ce recul ne suffit toutefois pas à lui seul pour faire augmenter la biodiversité, car d’autres facteurs, tels que le pool d’espèces disponibles ou l’influence des espèces invasives, jouent aussi un rôle important. Les différentes communautés végétales sont également devenues plus similaires les unes aux autres (fig. 3), ce qui peut, à terme, faire reculer la diversité des espèces de plantes.

Ces deux facteurs – le recul des éléments fertilisants disponibles, d’une part, et l’homogénéisation croissante des communautés végétales, d’autre part – peuvent se contrebalancer et expliquer pourquoi la diversité des espèces végétales n’a dans l’ensemble pas varié (fig. 1a). La baisse observée des éléments fertilisants et les variations de la diversité des communautés végétales sont confirmées par les résultats d’autres programmes de monitoring, par exemple le suivi des effets de la protection des biotopes en Suisse.

Figure 2 : Disponibilité moyenne des éléments fertilisants (dérivée des valeurs écologiques des communautés végétales) dans tout le paysage agricole, par carré d’étude. Moyenne ± 95 % d’intervalle de confiance. ZP : zone de plaine, ZC : zone des collines, ZMI : zone de montagne inférieure (zones de montagne I et II), ZMS : zone de montagne supérieure (zones de montagne III et IV), ZE : zone d’estivage. ▪ P < 0,1 ; * P < 0,05 ; ** P < 0,01.

Figure 3 : Diversité des communautés végétales locales (valeur moyenne de l’indice de dissimilarité de Morisita-Horn) dans tout le paysage agricole, par carré d’étude. Moyenne ± 95 % d’intervalle de confiance. ZP : zone de plaine, ZC : zone des collines, ZMI : zone de montagne inférieure (zones de montagne I et II), ZMS : zone de montagne supérieure (zones de montagne III et IV), ZE : zone d’estivage. ▪ P < 0,1 ; ** P < 0,01.

Stagnation des surfaces abritant des milieux de vie précieux

Les milieux naturels de valeur écologique particulièrement élevée sont une condition sine qua non à la diversité des espèces. Ils sont également indispensables à la sécurité alimentaire à long terme, car il n’y a qu’en préservant des milieux naturels ou semi-naturels dans les systèmes agroécologiques que ces derniers pourront remplir leurs multiples fonctions. Dans les deux cycles de collecte des données, la part de milieux naturels de valeur écologique particulièrement élevée dans la surface agricole utile ne s’élevait qu’à 11 % : le déficit par rapport aux objectifs environnementaux pour l’agriculture ne s’est donc pas réduit. Cette stagnation montre que la formation d’espaces vitaux divers et variés demande du temps et des mesures ciblées.

Poursuite du monitoring avec un troisième cycle

Le programme ALL-EMA joue un rôle important dans l’évaluation scientifiquement fondée de la biodiversité et le développement des mesures de politique agricole et environnementale. La première comparaison dans le temps montre que la méthode est stable et sensible, et qu’elle permet de capter des variations qui semblent tout à fait plausibles. Il est indispensable, pour continuer à évaluer de manière fiable l’état de la biodiversité et son évolution dans le paysage agricole suisse, de poursuivre ce programme à long terme et sans interruption, en particulier dans un environnement aux conditions changeantes. L’année 2025 marque le début du troisième cycle de recensement (2025–2029) du programme de monitoring ALL-EMA.

Informations complémentaires

Pour de plus amples informations sur le programme de monitoring ALL-EMA, rendez-vous sur le site Internet d’Agroscope : Programme de monitoring « Espèces et milieux agricoles » – ALL-EMA

Sources

Bergamini, A., Ginzler, C., Schmidt, B. R., Boch, S., Ecker, K. T., Pichon, N. A., Bedolla, A., Psomas, A., Moser, T., Dosch, O., & Holderegger, R. (2025). Wirkungskontrolle Biotopschutz Schweiz (WBS) : Zustand und Veränderungen in den Biotopen von nationaler Bedeutung nach zwei Erhebungsperioden. WSL Berichte 174.

Meier E., Lüscher G., Buholzer S., Herzog F., Indermaur A., Riedel S., Winizki J., Hofer G., Knop E. (2021). Zustand der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft : Zustandsbericht ALL-EMA 2015−2019. Agroscope, Zurich. Agroscope Science no 209, 1 82. https.//doi.org/10.34776/as111g

Meier E., Lüscher G., Herzog C., Herzog F., Indermaur A., Winizki J., Knop E. (2025). Veränderung der Biodiversität in der Schweizer Agrarlandschaft. Von der ALL-EMA-Ersterhebung (2015–2019) zur Zweiterhebung (2020–2024). Agroscope, Zurich. Agroscope Science no 209, 1‑84. https://doi.org/10.34776/as209

Riedel, S., Widmer, S., Babbi, M., Buholzer, S., Grünig, A., Herzog, F., Richner, N., & Dengler, J. (2023). The Historic Square Foot Dataset – Outstanding small-scale richness in Swiss grasslands around the year 1900. Journal of Vegetation Science, 34(5). https://doi.org/10.1111/jvs.13208

Mon rapport agricole

Sélection :

Composez votre propre rapport agricole. Vous trouverez un aperçu de tous les articles sous « Services ».